Setiap orang tua pasti akan memberikan nasihat kepada anaknya saat hendak bepergian. Entah,untuk berhati-hati atau membaca doa keselamatan.Wanti-wanti ini juga disampaikan oleh Ayah saya kepada anaknya. “Le, ojo lali moco dongo; Allah wujud, kanjeng Nabi (Muhammad) lagi wujud, opo meneh aku, Wujudo, iku ijazah saking Mbah Dullah Salam.”

“Nak, jangan lupa baca doa; Allah wujud, Baginda Nabi Muhammad baru wujud, apalagi saya, wujudlah! itu ijazah dari Mbah Dullah Salam.”

Kira-kira andai dialih bahasa Arabkan kurang lebih menjadi “Allah wujud, wa an-Nabiyyu Maujud, la siyyama Ana, Kun Maujudan!”

Bagi saya wejangan ini semacam menjadi pengawal pribadi guna menepis dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Sebagai bentuk ikhtiar kecil dan selebihnya tawakal (berpasrah diri). Ini pula yang memberondong pikiran saya selama ini dengan satu pertanyaan pasti tapi bertubi-tubi. Sebenarnya apa maksud yang terkandung di dalamnya.

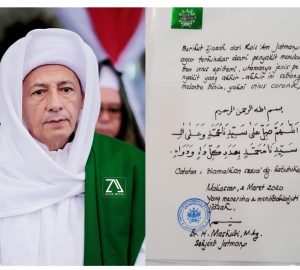

Namun,sebelum beranjak ke inti pembahasan,alangkah baiknya kita tengok sebentar siapakah sosok Mbah Dullah Salam tersebut.

Nama lengkapnya KH. Abdullah Zen Salam bin KH. Abdussalam bin KH. Abdullah bin Nyai Muntirah binti KH. Bunyamin bin Nyai Toyyibah binti KH. Muhammad Hendro bin KH. Ahmad Mutammakin. Merupakan figur mahakiai karismatik, sederhana, dan memiliki perangai sarat akan tawadu.

Jika diruntut dari silsilahnya. Beliau memiliki darah biru, keturunan ke tujuh dari Syaikh Ahmad Mutamakkin. Beliau dilahirkan di daerah Pantura (pantai utara) pulau Jawa, tepatnya di Desa Kajen, Margoyoso, Pati.

Semasa hidupnya, hampir seluruh waktu beliau dermakan untuk mendidik para santri. Selain itu, beliau juga sangat perhatian terhadap kondisi keilmuan agama masyarakat di sekitar pondoknya. Salah satu buktinya adalah pengajian rutin yang diselenggarakan bagi masyarakat umum. Al-Hikam anggitan Imam ibn Atha’illah As-Sakandari salah satu kitab yang sering dingajikan.

Bicara perihal wejangan tadi,kendati secara lahjah (logat) adalah literal-tradisional bahasa Jawa. Namun, sari makna yang tersirat rupanya begitu dalam.

Pertama, wujud Allah adalah sebagai sebab (al-Illah) yang asal bagi akibat (ma’lul) terjadinya segala sesuatu. Menurut Imam al-Ghazali hal ini disebut dengan istilah Prinsip Pertama (Al-Mabda’ al-Awwal). Artinya, keberadaan-Nya tidak memerlukan sebab, sedangkan Dia sendiri adalah sebab bagi keberadaan yang lain-Nya.

Ada (wujud) secara substansi adalah eksistensi itu sendiri. Sementara bentuk eksistensi yang paling eksis dan abadi hanyalah eksistensi Allah. Sedangkan eksistensi yang melekat pada selain-Nya, itu semua hanyalah eksistensi yang semu belaka dan aksiden. Taruhlah seperti eksistensi manusia.

Kedua, Nabi Muhammad (Nur Muhammad) baru diadakan (Maujud). Ini artinya, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad dan bumi seisinya diciptakan karena Nabi Muhammad.

Dalam kasus ini implikasinya berarti Nur Muhammad menjadi sebab diciptakanya alam semesta, bahkan Bapak Adam dan Ibu Hawa sebagai manusia pertama kali, dan Allah menjadi sebab diciptakanya Nur Muhammad dari cahaya-Nya.

Mengutip dari penjelasan KH. Said Aqil Siroj dalam seminar yang bertajuk Peran Sufisme Imam al-Ghazali tahun 2018 silam, ia menuturkan:

“Sebenarnya kita ini tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum kata ada itu ada sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, dan menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada.”

Saya akan ambilkan sebuah contoh,“Ahmad ada di kantor”, artinya penggunaan kata ada pada redaksi tersebut karena ada yang ada, yaitu al-Haq Allah, dan bukan karena eksistensi si Ahmad sendiri. Kemudian,“Ahmad tidak ada di kantor”, bermakna tidak adanya si Ahmad di kantor disebabkan oleh adanya yang ada juga yaitu al-Haq Allah.

Kemudian yang terakhir,berangkat dari sebuah pertanyaan, Apalagi saya? Wujudlah! yang ditunjukkan kepada diri sendiri, menjadi sebuah lecutan pertanyaan yang menyoal eksistensi aku sebagai manusia.

Lantas siapakah aku? Akukah aku ini yang sejati? padahal aku (manusia) akan mati. Sedang, Aku (Allah) tidak.

Oleh sebab itu, adanya kita sebagai yang diadakan hanyalah akibat/konsekuensi baku dari firman Allah “Kun fa Yakun”. Jadi, maka jadilah.

Syahdan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari rentetan uraian di atas. Kadang tanpa disadari kita sering merasa sok jumawa, pongah dan mengunggulkan diri sendiri. Bahwa segala sesuatu yang sudah kita rengkuh sampai titik ini adalah hasil jerih payah kita sendiri, berkat eksistensi kita dan keberadaan kita.

Kita seakan lupa akan jati diri sebagai yang diadakan, kalau kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya manifest dari yang Ada (al-Haq).

Kesombongan demi kesombongan begitu derasnya kita julurkan dari mulut kita. Misalnya, lukisan yang estetik ini buatanku, puisi yang mendayu-dayu nan romantik ini ciptaanku, majunya organisasi ini gara-gara pengaruhku, kreativitas ini murni karena aku, sebab aku, oleh aku, aku dan aku.

Maka dari itu, saya jadi teringat guru ngaji saya dulu pernah bilang begini, “Coba diluruhkan keegoan kita sebagai manusia, hilangkan sifat ya’ mutakallim dalam dirimu (maksudnya adalah sifat keakuan).”

Sangatlah tidak tahu diri jika sikap sedemikian itu kita pupuk tiap hari. Padahal kalau kita tarik ulang pengetahuan yang ada pada diri kita, dan denganya kita mampu mengeksplorasi, sebetulnya semua itu hanyalah titipan. Pengetahuan hanyalah rezeki, bukan kepemilikan. Indikasi itu berarti menandakan kepayahan dan ketidakmampuan kita sebagai yang diadakan.

Adonis dalam bukunya Arkeologi Pemikiran Arab Islam mewedarkan secara detil arti kesejatian pengetahuan dalam diri manusia.

Pengetahuan, apapun itu, tidak mungkin diperoleh manusia kecuali setelah sesuatu yang diketahui berada dihadapannya.

Intelektualitas merupakan cermin bagi yang di luar. Dan apa yang di dalamnya merupakan bayangan bagi apa yang di luar. Sedang yang di luar merupakan asal, sementara itu intelektualitas manusia sendiri merupakan cabang.

Sebaliknya, intelektualitas Allah merupakan asal, sementara yang di luar merupakan cabang (intelektualitas manusia). Hal itu karena apa yang ditemukan manusia tentunya berasal dari luar.

Yang diambil oleh manusia tidak hanya materinya tapi juga bentuknya. Karena bentuk hanyalah struktur-struktur yang ada di luar. Sedang, semua bentuk yang ada pada anggapan manusia hanyalah bentuk yang diciptakan Allah.

Maka atas dasar itu, intelektualitas manusia hakikatnya tidak menciptakan apapun selain yang ada di luar sehingga tidak ada penciptaan bagi intelektualitas manusia, bahkan yang tidak ada itu sendiri merupakan sesuatu yang dicitrakan, dan segala sesuatu yang dicitrakan adalah makhluk Allah.

Mestinya memang begitu, mencipta (atribut kreativitas) itu khusus penisbahan sifat yang hanya di miliki Allah, kita tidak memiliki kreativitas apapun, kita hanya menciptakan dalam tataran sebagai makhluk artinya hanya memformulasikan rumus, menyalin dan menukil dari-Nya.

Sampai di sini, penafsiran saya di balik pesan Mbah Dullah Salam sejatinya mempunyai muatan nilai sufistik yang adiluhung. Bahwa eksistensi dan keakuan diri sebagai manusia (yang diadakan) harus kita tenggelamkan, kalau perlu sirnakan laiknya al-Faqir (Sufi) yang selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang diadakan sekaligus butuh pertolongan-Nya agar selamat dalam menempuh perjalanan hidup yang teramat fana ini.