Islam Politik dan Kebudayaan Gus Dur

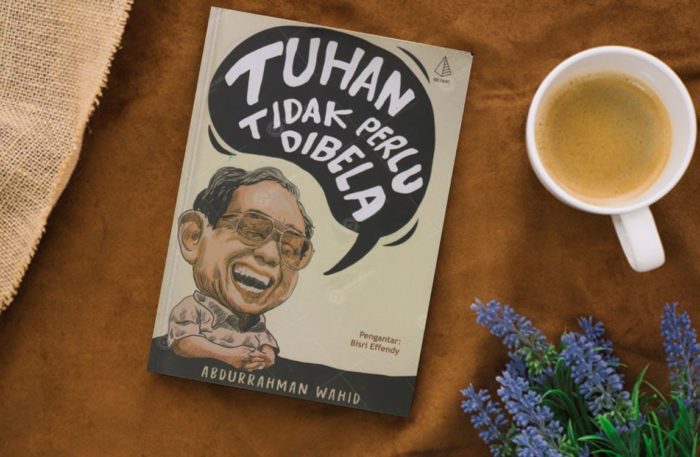

Judul : Tuhan Tidak Perlu Dibela

Penulis : Abdurrahman Wahid

Penerbit : IRCISod

Cetakan : II, Januari 2020

Tebal : xliv + 361 Halaman

ISBN : 978-602-391-152-3

Dalam konteks politik, narasi keberislaman di Indonesia sejak masa silam masih menyisakan persoalan. Apakah ajaran Islam mesti ditetapkan sebagai hukum tertinggi? Atau Islam dikompromikan dengan konteks sosial-kultural masyarakat tempat tinggalnya? Kedua pertanyaan ini santer terlihat jika kita membaca buku-buku yang menyandingkan Islam dengan politik.

Argumentasi poin pertama memiliki dalih bahwa Islam sudah sempurna, tidak perlu ada interpretasi lebih lanjut, bahkan prototipe kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah dan Khulafaur Rasyidin kerap didengungkan sebagai perwujudan sukses penerapan Islam dalam berpolitik. Implikasinya adalah pendirian Negara Islam, negara yang penduduknya harus taat menjalankan ajaran-ajaran Islam.

Tidak berhenti di situ, orang-orang yang berpihak pada poin pertama ini memiliki keyakinan kuat bahwa laku yang dijalankan sudah benar dan final. Sehingga banyak orang yang memiliki dasar berbeda dan pendapat berlawanan tidak segan-segan dikritik, dicap sesat, bahkan dibunuh dengan dalih jihad.

Beberapa kasus seperti ada seorang kyai yang khatam banyak kitab-kitab, memakan waktu belajar hampir di sepanjang hayatnya, hanya dipandang remeh dan dikritik oleh orang yang hanya berpaku pada transliterasi Alquran.

Kemudian laku terorisme yang membunuh banyak orang tidak bersalah, merusak sejumlah fasilitas publik, dan membuat kepanikan di dalam masyarakat. Belum lagi soal diskriminasi perempuan atas nama agama yang mematenkan bahwa poligami adalah sunnah rasul tanpa ada kontekstualisasi perkembangan zaman.

Tidak sedikit pihak yang mengkritik bahkan menentang laku dan pemikiran seperti itu. Sebut saja nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui bukunya Tuhan Tidak Perlu Dibela. Buku ini menjadi salah satu dari sekian karyanya yang memiliki orientasi pemikiran dan laku yang berlawanan dengan mereka.

Judul buku ini diambil dari salah satu esainya yang menceritakan kegelisahan seorang sarjana lulusan luar negeri. Sekembalinya ke negeri ini, ia banyak sekali bersua dengan orang-orang muslim yang marah, wajah beringas, dan laku keras. Ke sana- ke mari ia mencari jawaban atas realitas janggal yang ia temui. Berbagai jawaban tidak pernah membuatnya merasa puas.

Ia kemudian diajak seorang teman untuk bertemu dengan seorang guru tarekat. Di pertemuan itu, ia mendapat jawaban sederhana , tidak berbelit-belit, tapi memuaskan. Simak kutipan utuhnya agar tidak salah tafsir.

“Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesaran-Nya. Ia Maha Besar karena Ia ada, apa pun yang diperbuat orang atas diri-Nya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujud-Nya dan atas kekuasaan-Nya” (hlm.67).

Nasehat dari ini menyindir esensi keberislaman manusia sampai hari ini. Bahwa apa yang dimaksud berislam tidak hanya soal salat fardhu tepat waktu dan berjamaah kemudian mencaci di media sosial dengan seenaknya. Tidak melulu juga soal dai yang hampir setiap waktunya berceramah kebaikan tapi membiarkan perut tetangganya tiga hari tidak makan. Lebih dari itu, berislam berati wujud dari kepasrahan manusia sebagai hamba. Dan implikasinya tidak sesederhana itu.

Di bagian lain buku ini, Gus Dur juga menyitir soal kebudayaan melalui gagasannya pribumisasi Islam. Gagasan ini berlawanan dengan formalisme Islam yang cenderung tidak sesuai dengan kebhinekaan dan tantangan di negeri ini.

Gagasan ini berada pada ranah keberislaman di kehidupan sehari-hari. Sedangkan ajaran keimanannya, ibadah formal, syarat dan rukunnya tetap sama (hlm. 108). Contoh sederhananya, pakaian surjan dan batik sama-sama boleh digunakan untuk salat seperti halnya jubah.

Atau misalnya soal nasi tumpeng yang dilabrak dan diharamkan oleh seorang muballigh dengan dalih akan melemahkan iman. Sebab nasi tumpeng dianggap sesajen, membawa kemusyrikan, dan orang yang membuat sekaligus memakannya tidak memiliki tauhid.

Menyikapi soal ini, Gus Dur hanya mengatakan bahwa nasi tumpeng adalah bagian dari integrasi nasional, bukan makanan yang bisa melunturkan iman hanya dengan sekali makan. Bahkan Gus Dur meyakini Islam dikemudian hari akan menerima nasi tumpeng tanpa merasa terancam (hlm. 172).

Lantas bagaimana sikap Gus Dur soal Islam dan politik, atau lebih tepatnya pendirian negara Islam?

Dalam esainya dengan tajuk ‘Islam, Punyakah Konsep Kenegaraan?’, ia mengatakan bahwa ada dua perbedaan pendapat yang mendasar soal ini. Ada sebagian yang berpendapat, Islam harus diterapkan secara tuntas dan menyeluruh. Namun ada juga yang memposisikan Islam sebagai inspirasi dan mengambil nilai-nilainya, kemudian membuat aturan yang sesuai dengan kondisi negara tersebut.

Gus Dur lebih sepakat dengan pendapat yang belakangan. Selain Islam sendiri tidak menyediakan gambaran jelas soal bentuk negara Islam dan penunjukan pemimpinnya seperti apa, di negara Indonesia sendiri kultur, sosial, dan konteks sejarahnya memang tidak cocok untuk penerapan negara Islam.

Saya rasa memang lebih baik menyemai kerukunan di antara ragam perbedaan di bawah ideologi Pancasila, ketimbang mendirikan negara Islam dengan tafsir dan implementasi yang menegasikan perbedaan.

Pergulatan soal politik dengan Islam ini saya rasa akan terus berjalan tanpa menemui kata sudah. Anggap saja ini sebagai bagian dari perbedaan pendapat yang patut disyukuri. Tulisan Gus Dur di buku ini masih tetap relevan untuk dibaca, diperbincangkan dan dikaji ulang. Mengingat kedua belah pihak masih teguh pada pendiriannya masing-masing.

Terakhir, mengutip yang ditulis oleh Bisri Effendy dalam pengantar buku ini, “menurut Gus Dur, penerjemahan agama dalam realitas kehidupan, baik melalui aksi maupun dalam bentuk penafsiran atas teks-teks yang dipandang suci tak perlu mengatasnamakan Tuhan atau demi kehendak Tuhan, dan apalagi untuk membela Tuhan, tetapi seharusnya atas dasar kepentingan manusia dan kemanusiaan itu sendiri”.

Islam memang harusnya mengejawantah dalam laku dan wajah yang ramah pada manusia dan semesta, bukan marah-marah dan bertindak serakah. Demikian Islam politik dan kebudayaan Gus Dur dalam buku Tuhan Tak Perlu Dibela. Wallahua’lam.