Diskurus mengenai kebebasan selalu aktual untuk dibicarakan, usianya sudah umur manusia di bumi ini. Boleh dibilang, kebebasan merupakan topik abadi dan penting untuk terus didiskusikan demi mencari pikiran-pikiran positif dan genuine tentang bagaimana manusia dapat menyalurkan kehendaknya, hidup berdampingan secara baik dengan yang lain, dan dengan menghindari kerusakan sebagai akibar dari hilangnya kebebasan.

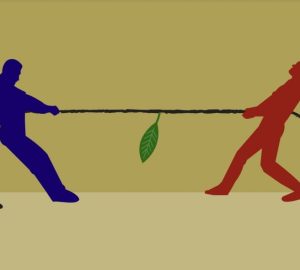

Sebagai elemen penting dalam hidup manusia, apresiasi terhadap kebebasan selalu mengerucut kepada dua pandangan. Banyak yang memuja kebebasan, ada pula yang mengecamnya. Tentu dengan stand point atau sudut pandang yang berbeda-beda.

Argumen pertama, misalnya, menganggap kebebasan sangat penting karena memungkinkan seseorang melakukan suatu apa pun sesuai keinginannya. Ini adalah poin penting dalam kemanusiaan. Sementara argumen kedua mengecam kebebasan lantaran menganggap kebebasan berpotensi “menganggu” kenyamanan orang lain. Itulah kira-kira dua titik pandang yang sering kali muncul dalam kehidupan sosial kita.

Tetapi secara sederhana, penting disampaikan bahwa kebebasan merupakan suatu sikap atau tindakan yang ditentukan oleh dirinya sendiri (otonom) tanpa tekanan, hambatan atau paksaan dari pihak lain di luar dirinya (heteronom). Oleh karena itu, kebebasan tanpa disadari mengandaikan adanya satu pilihan sadar. Artinya, secara moral, ada intensi dan pilihan sukarela dalam tindakan tersebut.

Namun, kesanggupan untuk bertindak bebas itu tidak berarti seseorang benar-benar lepas dari ikatan atau aturan moral, atau norma hukum yang berlaku dan disepakati masyarakat. Dengan kata lain, manusia memiliki kebebasan, tetapi di saat yang sama harus menuruti hukum moral atau aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kehendak bebas dan kehendak menaati hukum moral memiliki arti yang sama.

Dalam konteks Islam, misalnya, gagasan otonomi individu ini dirujuk kepada kisah Adam dan Hawa yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengakses segala hal yang ada di Taman Firdaus sesuai keinginan mereka berdua. Mereka diperbolehkan mengabil apa pun yang mereka inginkan.

Pemberian akses yang bebas itu merupakan metafora tentang kebahagiaan abadi Tuhan. Tetapi, bersamaan dengan itu, mereka juga dipesan untuk tidak mendekati sebuah pohon terlarang, sebab dengan mendekatinya mereka akan masuk dunia gelap (zhulm) yang menghapuskan kebahagiaan tadi.

Melihat kisah tersebut, nampak sekali adanya tanggung jawab dalam kehendak bebas seorang individu. Artinya, meskipun setiap manusia memiliki kebebasan, tetap ada aturan yang membatasi ruang gerak individu, sebab terdapat kebebasan yang orang lain miliki di seberang individu yang lain.

Kalau mengikuti paham Mu’tazilah, satu aliran teologi dalam Islam yang membangun pahamnya berdasarkan analisis akal (rasionalisme), kebebasan individu dibatasi oleh hukum alam (sunnatullah) yang berlaku. Ada kebebasan manusia dan ada tanggung jawab yang harus dipegang.

Manusia bebas berbuat apa pun atas kehendaknya, tetapi bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Tuhan. Manusia berkehendak atau bertindak selaras dengan hukum alam dan Tuhan tidak ikut campur atas perbuatan makhluk-Nya.

Konsep kehendak bebas (free will) ini penting dalam teologi Mu’tazilah karena selaras dengan keadilan Ilahi dan dengan tanggung jawab (al-taklif) yang dibebankan pada manusia, atas setiap perbuatan dan tingkah lakunya secara sadar.

Pada tataran yang konkret, dalam kehidupan sosial, kita kerap mendapati sekelompok orang yang menuntut kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, berdemonstrasi, atau mengungkapkan pendapat di ruang publik. Argumen yang menjadi landasan utamanya ialah Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga memungkinkan setiap orang untuk menyatakan pendapat di ruang publik secara bebas.

Masalahnya, atas nama kebebasan itu, kerap kali seseorang atau sekelompok warga menghardik, menebar ancaman, menggelontorkan kabar hoaks, melontarkan ungkapan-ungkapan kasar yang bernada rasis. Jikalau ini yang terjadi, tentu bukan lagi dikategorikan sebagai kebebasan alias telah termasuk ke dalam kategori pidana karena memiliki unsur mengancam orang lain; terdapat problem merugikan orang lain, sehingga bukan lagi sebagai bentuk kebebasan menyatakan pendapat.

Poin yang penting dikatakan ialah melancarkan kritik sangat dianjurkan di negeri demomkrasi, tetapi mencaci maki, bertindak rasis, dan menghardik orang lain, tidak diperkenankan.

Kasus lain yang sering terjadi di negeri ini ialah pembubaran kegiatan, seminar, diskusi ilmiah, atau majelis ilmu, atau majelis keagamaan yang kerap kali berulang dan seolah telah menjadi kebiasaan. Karena begitu sering terjadi, tindakan tersebut berujung dendam yang saling berbalasan. Semua saling intip, mencari celah dengan sama-sama mengintai: kapan kelompok mereka menggelar acara, akan digeruduk, akan dipersekusi, lalu dibubarkan.

Fenomena pengusiran atau persekusi bukan barang baru di negeri ini. Sejak dulu, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa pengusiran—bahkan persekusi terhadap warga yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan. Tetapi sebagian kita bergeming, diam-diam menyetujui tindakan keji itu karena kebetulan yang dilarang adalah mereka yang tidak disukai dan sepandangan.

Artinya, kalau kita memendam rasa tidak suka terhadap kelompok lain, dan kemudian forum yang digelar oleh mereka yang tidak kita sukai tadi, kita membiarkan saja ketika forum atau acara itu dibubarkan. Inilah masalah besar kita di negeri ini.

Boleh dibilang, peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan potret dari kekurangmampuan kita berbagi ruang publik dengan yang lain. Persis di situlah watak tiranik kita muncul lantaran sulit berbagi ruang dengan yang lain. Watak tiranik ialah sifat sewenang-wenang yang merugikan orang lain yang berbeda pikiran dan pandangan. Ini adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.

Kata Nurcholish Madjid atau Cak Nur, watak tiranik merupakan sumber kerusakan tatanan hidup. Kecenderungan tiranik itu muncul ketika seseorang kehilangan kelapangan nalar untuk berdialog, tidak sanggup menghadapi lawan yang lebih unggul, dan tidak memiliki wawasan yang lebih luas. Inilah penyakit hati yang menjangkiti banyak orang kini. Seseorang merasa lebih bedaya, lebih benar, lebih hebat, dan lebih unggul dengan mengusir dan melarang yang lain.

Beroperasinya watak tiranik ini merusak fitrah manusia yang hanīf. Kata hanīf, menurut Cak Nur, tak mudah diterjemahkan, kecuali dengan sedikit terjemahan tafsirī, yaitu “selalu merindukan kebenaran”. Muhammad Marmaduke Pitchall, Muslim Inggris yang ahli sastra, menerjemahkan kata ini sebagai “as men by nature of rights”.

Uraian atas kata hanīf penting disampaikan agar latar belakang mengapa watak tiranik berimplikasi merusak fitrah manusia. Karena itu, setiap individu harus mencegah sikap-sikap tiranik itu agar tidak membesar dan bergerak makin jauh. Yakni berikhtiar merawat kebebasan dengan bertanggung jawab serta setia kepada kesepakatan bersama dan norma-norma yang berlaku.

Norma hukum dan aturan moral itu mesti menjadi panduan kita dalam bermasyarakat. Keduanya berfungsi mencegah terjadinya dominasi terhadap yang lain apalagi diikuti dengan tindakan dikriminatif terhadap orang lain. Norma dan aturan hukum itu berfungsi membatasi seseorang untuk tidak mencampuri urusan yang lain, sehingga terdapat jaminan kebabasan bagi individu.

Konsekuensinya, jika seseorang mengganggu atau menambrak aturan moral yang berlaku harus ditindak tegas oleh negara. Sebab negara memiliki perangkat atau apparatus yang bisa mencegah terganggunya kebebasan warga.

Jadi, kebebasan tidak bersifat semena-mena. Sebab jika kesewenang-wenangan atau tindakan semena-mena itu dibiarkan terus menerus terjadi—dalam arti kebebasan diselewengkan—maka yang terjadi berikutnya adalah tirani dan anarki yang memuluskan jalan menuju eksklusivisme.

Inilah bentuk kebebasan dengan tujuan desktruktif yang berdalih bahwa segala hal boleh dilakukan, bahkan melangkahi wewenang penegak hukum serta menabrak aturan permainan yang berlaku.

Itulah pentingnya berpegang teguh, konsisten, dan sepenuhnya percaya kepada konsensus dan aturan bersama. Kita harus yakin bahwa keteguhan dan konsistensi pasti melahirkan manusia merdeka yang berpikir adil, terbuka, setara, dan bertanggung jawab. Dengan begitu peluang untuk menciptakan demokrasi yang sehat sangat terbuka lebar.