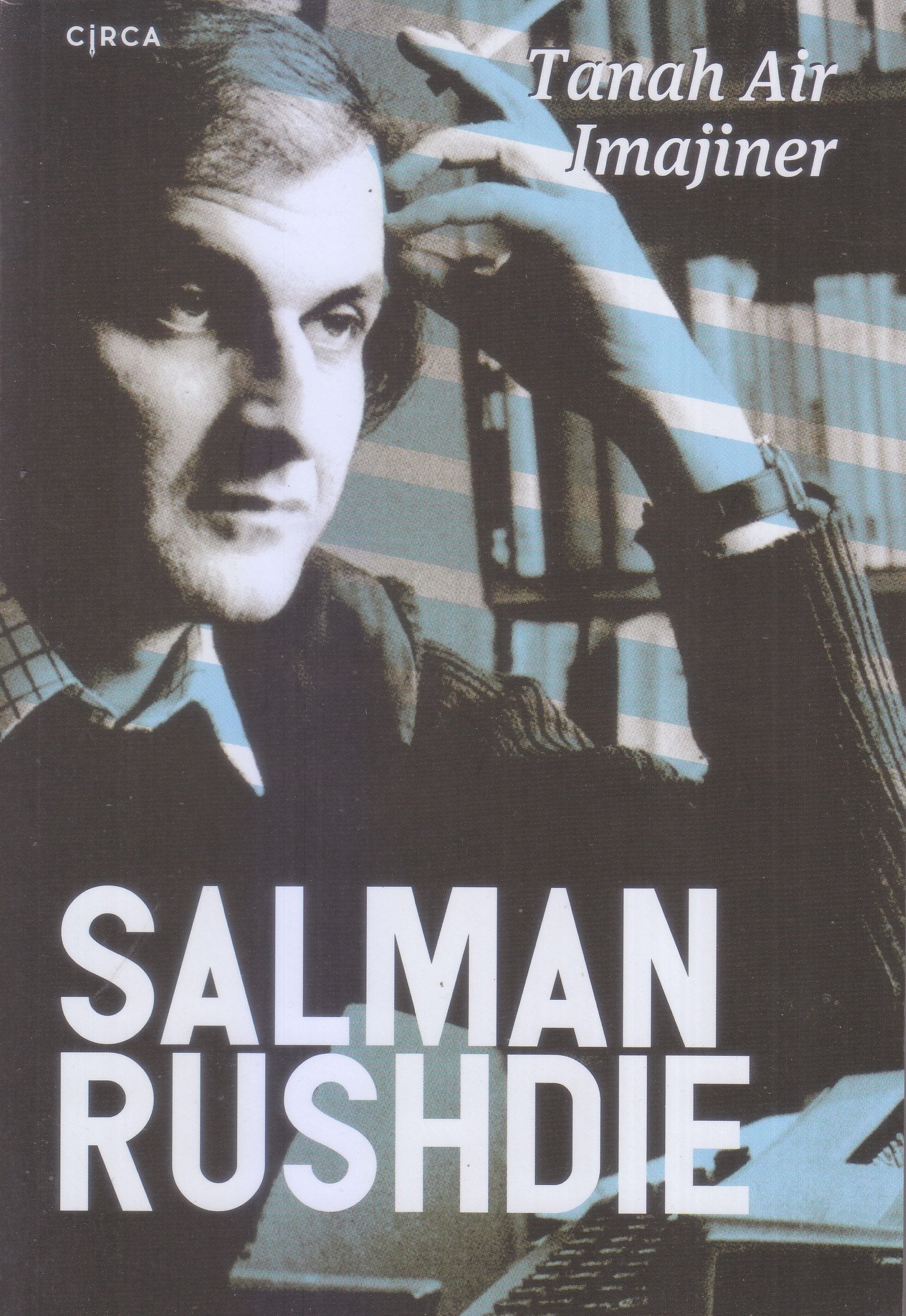

Judul : Tanah Air Imajiner

Penulis : Salman Rushdie

Penerjemah : Rozi Kembara

Penerbit : Circa, Jogjakarta

Cetak : 2019

Tebal : 74 halaman

ISBN : 978 623 90721 8 6

Puluhan tahun silam, Salman Rushdie panen kecaman dan kutukan dari umat Islam di pelbagai negeri. Darah pengarang kondang itu dianggap halal. Salman Rushdie berhadapan dengan kematian, dari hari ke hari. Semua gara-gara novel berjudul The Satanic Verses. Di Indonesia, kehebohan novel itu berlangsung lama. Heboh melibatkan pengarang, ulama, intelektual, pejabat, dan lain-lain. Koran dan majalah rajin memuat pelbagai berita dan artikel mengenai Salman Rusdhie. Buku-buku berisi kemarahan pun terbit.

Salman Rushdie seperti “diharamkan” di Indonesia. Situasi itu berubah setelah keruntuhan rezim Orde Baru (1998). Buku-buku Salman Rushdie berupa kumpulan cerita pendek dan novel mulai terbit dalam edisi bahasa Indonesia. Kutukan dari masa lalu mereda. Kita menduga orang-orang sudah melupa atau kehilangan bara pertempuran sengit mengaitkan sastra dan agama. Novel terpenting terbit di Indonesia adalah Midnight’s Children dan Haroun and the Sea of Stories. Salman Rushdie tak lagi nama “terlarang” dan “terkutuk”.

Pada 2019, kita diajak mengenali Salman Rushdie melalui buku berjudul Tanah Air Imajiner, buku berisi esai-esai biografi dan pengakuan atas situasi sastra di Inggris, India, dan Amerika Latin. Buku tipis tapi memikat. Penasaran pembaca di Indonesia terasa telat. Esai-esai berjalan lambat sampai Indonesia. Kita membaca sambil membuka album ingatan nasib pengarang dan novel di masa lalu. Salman Raushdie, lelaki kadang pemalu. Pada suatu masa, ia pun ampuh meski tak kebal dari serbuan kritik. Pengalaman membaca buku, perjumpaan tokoh, menulis novel, pelesiran, dan acara sastra ditulis dalam esai-esai bercita rasa biografis.

Pada 1980-an, Salman Rushdie bertemu Italo Calvino, pengarang buku apik berjudul Invisible Cities. Di London (Inggris), Salman Rushdie diminta memberi pengantar dalam acara menghadirkan pembicara Italo Calvino. Salman Rushdie grogi. Peristiwa berpengaruh di kepengarangan itu bermula dari publikasi esai panjang buatan Salman Rushdie. Pada tahun-tahun terus berdatangan, Salman menekuni penulisan novel. Di esai, ia membandingkan gubahan Italo Calvino dengan pesona teks-teks sastra klasik. Salman Rushdie pun terpengaruh bacaan-bacaan klasik dalam menggubah novel. Terbitlah novel berjudul Haroun and the Sea Stories. Ia bermisi “menghapus garis batas antara bacaan anak dan bacaan dewasa.” Penghapusan “batas” dengan cerita petualangan-fantastis. Misi itu dianggap berhasil. Bermula grogi, ia mulai mesem melihat novel itu menemukan pembaca dari kalangan anak dan dewasa.

Di Indonesia, novel itu diterjemahkan dengan judul Harun dan Samudra Dongeng (2011). Novel sering mendapat pujian. Edward W Said menganggap iti novel “paling indah dan mengesankan” dari Salman Rushdie selaku penulis dan bapak. Novel memikat, membuat pembaca di Indonesia agak kebingungan itu novel untuk anak atau dewasa. Salman Rushdie sengaja mengantar kita ke fantasi-fantasi bergerak jauh dan tinggi.

Kita menuju ke masa lalu si pengarang. Awalan tulisan: “Sebuah potret berbingkai murah tergantung di dinding kamar kerja saya. Potret rumah yang diambil pada tahun 1946, saat itu saya belum lahir. Rumah itu agak aneh dengan atap bertingkat tiga yang terhubung dengan genteng dan dua menara pada dua sudut, yang masing-masing runcing.” Rumah di masa lalu teringat dengan poster. Salman Rushdie bermukim di Inggris terus mengingat masa kecil di India. Kita diberitahu hubungan si pengarang dan potret: “Masa kini adalah negeri asing sedang masa silam adalah kampung halaman. Meskipun kampung halaman hilang di sebuah kota yang hilang dalam kabut waktu yang juga hilang.” Potret membuat ia tak merasa kehilangan segala. Pada potret, ia masih mungkin membuat keselamatan masa lalu.

Ia membuktikan dengan mengunjungi Bombay (India). Hasrat ingin menemukan diri di masa lalu. Sampai di depan rumah pernah dihuni bersama keluarga, ia cuma berdiri: tak berani mengetuk pintu, sungkan pada pemilik baru. Ia pun memutuskan cukup dengan berkunjung dan membawa ingatan potret rumah berwarna hitam-putih. Peristiwa itu membimbing Salman Rushdie menulis Midnight’s Children. Novel berdalih: “mengembalikan masa-masa silam, bukan dalam sebuah album foto keluarga hitam-putih, namun dalam sebuah gambar hidup yang penuh warna mentereng.”

Pengakuan itu membuat kita tertunduk sejenak. Salman Rushdie mungkin pengarang “lugu” tapi pernah berulah dengan cerita lekas membarakan perdebatan mengacu agama dan politik. Ia ingin mendongeng. Sejak mula, ia tak ingin jadi pesakitan atau musuh bagi jutaan orang di dunia. Salman Rushdie tak ingin kehilangan masa lalu. Ia malah menginginkan mencipta masa depan dengan dongengan-dongengan perlahan terasa klasik. Petuah agak bijak: “Barangkali masa silam adalah negeri dari sanalah kita semua bermigrasi, dan perasaan kehilangan karenanya adalah bagian dari kemanusiaan yang lumrah. Sebuah kebenaran yang tak terhindarkan.”

Kita menilik sejenak ke Midnight’s Children: Anak-Anak Tengah Malam edisi terjemahan bahasa Indonesia, 2009. Pihak penerbit (Serambi) mengakui novel itu mungkin novel utama dalam khazanah sastra poskolonial. Novel mengenai sejarah bangsa (India) mendapat penghargaan bergengsi: The Booker Prize (1981), The Booker of Booker Prize (1993), dan The Best of Booker Prize Winner (2008). Novel terhindar dari hujatan terhadap agama, berbeda nasib dengan The Satanic Verses. Salman Rushdie agak berkelakar bahwa penulisan novel itu terjadi “dalam perjalanan lima belas jam naik bus dan di antara penginapan-penginapan”. Pada 1975, ia mengunjungi India dengan duit dari honor penerbitan novel di Inggris. Kunjungan menghasilkan novel. Pada saat novel terbit dan terpujikan, ia mulai membedakan tanggapan pembaca: “Di Barat, orang cenderung membaca sebagai novel fantasi, sedangkan di India orang memandang itu novel realis.” Novel bermasa lalu, bermasa depan baik dan laris.

Di Midnight’s Children, Salman Rushdie mengaku memunculkan “diri” mengalami episode sebagai pemuda sekuler. Pengakuan penting “di balik” atau “di dalam” novel: “Saya adalah bagian dari generasi India yang terpikat pada gagasan sekuler… Saya tidak dibesarkan di lingkungan umat Muslim yang berpikiran sempit. Saya tidak menganggap kebudayaan Hindu sebagai sesuatu yang asing dan kebudayaan Hindu tidak lebih penting dari warisan kebudayaan Islam.” Di tanah bersejarah, tanah memiliki episode perjumpaan dan ketegangan antara Hindu dan Islam, Salman Rushdie memilih tak berpihak. Ia mengerti religiositas bukan di nama atau jumlah penganut agama. Bergerak di sastra, ia ingin ada ungapan-ungkapan mengisahkan peradaban dan agama. Pada suatu masa, ia ada di situasi pelik saat dimusuhi umat Islam akibat novel.

Pada 2000, Salman Rushdie menulis esai untuk “membela” novel, bukan gamblang membela diri. Ia sebal kepada VS Naipaul, pengarang tenar dan peraih Nobel Sastra. Sebal mendapati Naipaul berani mengatakan “berhenti menulis novel”. Sebal semakin menjadi gara-gara Naipaul lantang berucap: “sekadar mendengar kata ‘novel’, sudah muak.” Argumentasi Naipaul adalah keusangan novel di zaman mutakhir, zaman semakin membuat cerita di kemerosotan. Orang-orang diperkirakan tak lagi menginginkan novel tapi tulisan-tulisan faktual. Abad cerita telah berlalu tanpa lambaian tangan dan air mata. Sindiran Salman Rushdie untuk Naipaul: “… sebentar lagi kita mendapati Tuan Naipaul berada di barisan terdepan sejarah, menciptakan sastra post-fiksional.” Sindiran minta kita berteriak dan tepuk tangan. Salman Rushdie mungkin terharu dan marah di pembesaran kabar bahwa telah terjadi kematian novel. Ia ingin novel tetap tegak. Ia mungkin mengajukan diri sebagai pembaca dan penulis novel melintasi masa-masa selalu bergolak: memberi “surga” dan “neraka”. Salman Rushdie itu “novel”, teringat orang-orang melintasi batas-batas negeri.

Pada abad XXI, kita masih memiliki kehormatan sebagai pembaca novel. Di Indonesia, pembaca sulit berbahasa Inggris mampu membaca novel-novel gubahan Salman Rushdie edisi terjemahan. Kita sudah berada di zaman tanpa tumpukan kecaman dan kutukan seperti masa lalu. Di suguhan esai-esia pendek, kita mengerti dan mengenali Salman Rushdie. Pengarang itu tak “seseram” atau “sesangar” seperti terbaca di berita dan artikel dimuat di koran dan majalah terbit di Indonesia puluhan tahun lalu. Begitu.