Perkembangan Pluralisme di Indonesia [2] – Berbicara tentang pluralisme, agaknya hampir selalu memiliki lawan abadi yaitu “radikalisme agama”. Dalam konteks ini barangkali lebih cocok dengan istilah fundamentalisme agama yang terus bergulir seperti bola salju yang kian membesar.

Pernyataan ini didasari dengan stereotip bahwa term radikalisme yang belakangan ini ‘mewabah’ di Indonesia selalu berkutat pada persoalan cangkang tanpa mengenai substansinya.

Padahal, radikalisme yang berakar kata dari radikal selama ini dipahami oleh masyarakat. Istilah ini memiliki arti yang jauh dari unsur peyoratif radikalisme agama yang terkesan beringas, keras, dan bernuansa perpecahan.

Secara bahasa, radikal dalam tradisi filsafat disebut radix. Maknanya yaitu suatu upaya yang mendalam ke akar-akarnya untuk mendapat berbagai jawaban dalam mencari kebenaran.

Sedangkan fundamentalisme menjadi satu term belakangan sulit untuk ditenggelamkan. Apalagi term ini sebagai bagian dari lawan orang-orang inklusif yang diwakili oleh sebagian kalangan Pluralis.

Hugh Goddard memiliki analisis menarik dalam salah satu tulisannya berjudul Christians and Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding. Ia menyatakan bahwa “fundamentalisme” digunakan dalam beberapa arti yang berbeda untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap gerakan-gerakan fundamentalisme agama.

Pertama, secara teologis pengertian fundamentalisme dipahami sebagai pandangan tertentu perihal kitab suci dan bagaimana pandangan tersebut dapat terbentuk. Seperti persoalan klasik mengenai posisi qadim atau hadits Al-Qur’an, yang menjadi potret sejarah Islam awal misalnya.

Kedua, fundamentalisme yang digunakan dalam arti filosofis. Fundamentalisme model ini menunjuk secara khusus pada sikap bermusuhan terhadap penggunaan metode kritis untuk mendekati kitab suci.

Orang-orang kategori kedua ini bisa juga disebut dengan orang-orang tradisonal dan konservatif untuk memahami teks-teks agama. Fundamentalisme dalam hal ini seolah antipati terhadap metode-metode alternatif yang ditawarkan kemudian untuk memahami teks-teks agama.

Ketiga, fundamentalisme dalam aspek sosiologis. Ini terkait dengan fenomena sektarianisme atau keanggotaan dalam suatu kelompok di mana orang yang ada di luar mereka dianggap bukan “orang beriman yang sebenarnya”. Dalam bahasa Slavoj Zizek disebut“The Other”. Kategori yang ketiga ini yang memang kentara sangat eksklusif.

Keempat, fundamentalisme yang digunakan dalam arti yang historis dan menyejarah. Kategori ini mengacu pada pola keberagamaan yang konservatif. Dalam kata lain berusaha kembali pada asal-usul suatu keimanan.

Misalnya, “kembali kepada fondasi” (fundamental) adalah jargon utamanya (raja’ ilaa al-Quran wa al-sunnah). Maka, kelompok yang menganut pandangan ini menaruh kecurigaan tertentu pada modernitas, dan ini sebanding dengan idealisme tertentu mengenai asal-usul umat.

Last but not the least, fundamentalisme sering digunakan dalam arti politik, yakni menunjuk pada usaha untuk melakukan revolusi mengatasnamakan agama. Ironinya, di sini pemakaian “fundamentalisme” merujuk pada sebuah gerakan politik yang hampir tidak memperhatikan seluruh paket pandangan dari gerakan ini.

Jadi, fundamentalisme merupakan sebuah kata yang digunakan dalam berbagai cara. Pada beberapa penjelasan konteks tertentu perlu diberikan jika kata tersebut hendak digunakan.

Yang menjadi catatan dari term fundamentalisme patut memiliki sikap kehati-hatian berkenaan arti dimensi yang dimaksud sebelum kata “fundamentalisme” itu dapat dicapkan kepada komunitas muslim tertentu.

Dari uraian atas perhelatan panjang wacana pluralisme, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penting untuk dicatat dalam menggapai masyarakat muslim yang ideal serta terhindar dari konflik-konflik yang tak berarti.

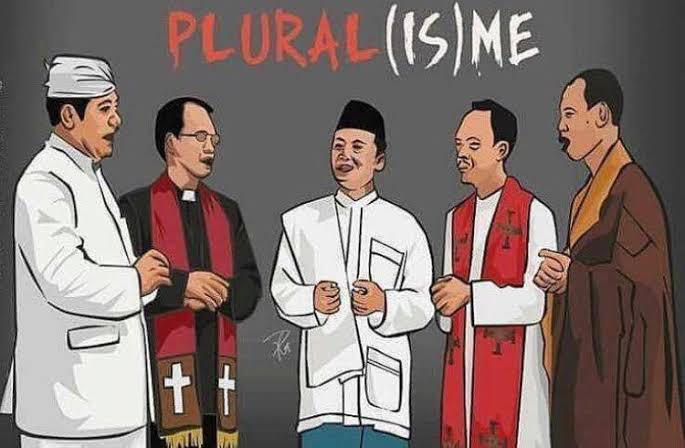

Pertama, bahwa pluralisme bukan hanya persoalan pemahaman atas realitas yang majemuk an sich, sebab segala sesuatu berhak berbeda. Namun lebih dari itu, keterlibatan aktif untuk bersinggungan pada kemajemukan tersebut.

Artinya, pluralisme khususnya di Indonesia adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan hanya mengakui keberadaan dan eksistensi agama lain, namun terlibat untuk memahami perbedaan, serta persamaan untuk mencapai kerukunan dalam kebinekaan.

Kedua, pluralisme posisinya wajib dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme sendiri merujuk pada sebuah realitas di mana keragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di sebuah teritorial tertentu atau biasa dikatakan dengan Negara, namun kosmopolitanisme terhadap interaksi antar penduduk terutama bidang agama sangat minim adanya.

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Maksudnya bahwa seseorang yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme tidak dibenarkan pandangannya untuk merelatifkan yang menyangkut “kebenaran” serta “nilai”.

Keempat, pluralisme di Indonesia tidak pula dapat dikatakan sebagai sinkretisme, yakni menciptakan sebuah ajaran agama baru dengan menyatu padukan unsur tertentu sebagian maupun seluruh ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian internal dari agama baru tersebut.

Demikianlah setiap masyarakat mana pun sepanjang sejarahnya membudayakan diri sesuai dengan nilai yang dipilih sebagai acuannya. Sehingga berkembanglah masyarakat dengan jati diri yang khas. Seorang menjadi manusiawi dengan sifat-sifat penuh dengan keterbukaan, mengedepankan dialog dan penuh cinta karena kebersamaannya dengan manusia lain.

Martin Heidegger pernah menyatakan, “mensch sein ist mit sein”, keberadaan manusia dikukuhkan oleh kebersamaannya dengan manusia lain. Artinya insaf dan sadar bahwa kemanusiaan di atas segalanya dan integrasi antar—dan—dalam umat beragama menjadi penting untuk dikedepankan. Orientasinya agar tercipta masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.