“Jika hari kiamat akan tiba sesaat lagi dan kau masih membawa tunas sebatang pohon untuk kau tanam di semak belukar,teruskanlah niatmu dan tanamlah.”—Muhammad Saw.

Waktu itu paruh tahun ke-6 dalam kalender hijriah, ketika Nabi Muhammad Saw. bermaksud melakukan ibadah haji. Ini tahun pertama jamaah haji yang dipimpinnya dari Madinah berhenti di Hudaibiyah untuk memulai ihram. Namun di tengah perjalanan, rombongan Nabi dicegat. Mereka dikepung wajah-wajah garang para Quraisy. Seketika suasana menjadi begitu getir.

Dan pada waktu itu, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berdiri paling depan di barisan kaumnya. Muhammad tidak gentar. Perdebatan dimulai. Di depan Suhail bin Amr, Muhammad berdiri dan menyatakan bahwa kafilah yang ikut bersamanya hendak menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah Haji.

Tapi sungguh, berat bagi para Quraisy untuk menerimanya. Di kepala mereka tersemai keyakinan bahwa kedatangan Muhammad itu juga politis. Muhammad datang untuk balas dendam, dan, ketika kakinya telah sampai di Mekkah, bisa jadi ia juga mendambakan kekuasaan dan kontrol penuh atas Mekkah.

Namun ini juga bisa berarti lain. Mereka, para Quraisy, sebenarnya sedang dibungkus rasa malu.

Bahwa, dulu sekali, orang-orang ini pernah memperlakukan Muhammad dengan begitu keras: dimaki, dicaci, diludahi, hingga diusir dari Mekkah. Namun di Madinah, setelah kepergiannya, Muhammad justru tumbuh sebagai pemimpin besar nun dihormati. Disulapnya Madinah menjadi peradaban besar.

Dipertemukannya suku-suku yang bersengkarut dalam perang tak berkesudahan. Muhammad juga merupakan figur yang mengikat sisi terdalam masyarakat Yastrib. Peristiwa ini terekam jelas dalam setiap kitab-kitab tarikh.

Perdebatan yang alot itu akhirnya selesai. Suhail dan Muhammad lalu bersepakat dalam Perjanjian Hudaibiyah. Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah genjatan senjata antara Mekkah dan Madinah selama sepuluh tahun. Kekecewaan, tentu saja, timbul dari kaum Muslim. Mereka menganggap ini sebuah ketidakadilan. Dan benar, perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy sendiri.

Namun, kita cukup mahfum, tahun-tahun setelahnya berlalu dengan pasti.

Rasulullah berhasil menaklukkan Mekkah tanpa perlawanan berarti. Kali ini yang dilakukan Nabi pada Al-Umrah Al-Qadha berdampak positif. Tidak ada pertumpahan darah. Puncaknya pada tahun 10 Hijriyah; ketika Mekkah menjadi tonggak peradaban Islam. Haji Akbar dihelat dengan penuh suka cita. Para cendekiawan Muslim menyebutnya Haji Wada’ — Haji Perpisahan.

Di Arafah, Nabi pun berkhutbah. Apa isi khutbah yang disampaikan Nabi? Sama sekali tidak berkenaan dengan ritual peribadatan.

Nabi memulai khutbah itu dengan menekankan kewajiban menghormati darah dan kehormatan seseorang. Kita banter menyebutnya HAM hari ini. Nabi juga membicarakan keadilan, bahwa sistem ekonomi haruslah jauh dari ketidakadilan. Khutbah yang agung itu juga tidak luput soal perempuan.

Beliau menganjurkan umat Muslim melindungi dan menunaikan hak-hak perempuan. Singkatnya, sabda beliau kala itu menyoal: politik, ekonomi dan sosial. Sebuah potret Islam yang tersulam rapat dengan prinsip yang kokoh, humanis dan egaliter.

Haji: Sebuah Perjalanan Sukarela Menuju Allah

Kota Mekkah dirujuk dalam Aquran sebagai ma’ad, tempat untuk kembali (QS. 85: 25). Itu sebabnya haji tidak hanya soal menyelesaikan Rukun Islam. Dalam sisi yang lebih dalam, haji oleh Jalaluddin Rakhmat adalah ‘sebuah perjalanan pulang’ — karena ketika tengah melaksanakannya, kita sedang meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan tetangga untuk menuju Ma’ad.

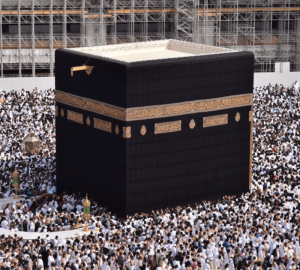

Tidak ada yang tahu apakah kita dapat kembali. Kognisi kita melemah. Doa-doa dibaca, harapan digantungkan. Rentetan ibadahnya dikerjakan sebaik mungkin. Di Mekkah Al-Mukarramah, jutaan manusia memilih bertekuk dengan penuh sukacita: memohon ampunan sebesar-besarnya atas apa yang telah lalu.

Haji bagi orang Islam merupakan perjumpaan kembali dengan akar-akar genealogis, spiritual, dan religius. Sebuah perjalanan genealogis yang, meminjam Farid Essack, akan menuntun para pelakunya kepada Adam dan Hawa yang pernah berdiam di Bukit Arafah, sekeluarnya mereka dari Surga.

Haji juga mengembalikan ingatan kita tentang puncak ekstasis yang pernah diraih Nabi Muhammad Saw di Gua Hira. Dan terakhir, Haji juga menggiring kita kepada akar-akar spiritual, karena Ka’bah merupakan symbol kehadiran Allah.

Di Mekkah, seluruh perasaan para jemaah haji yang campur aduk itu terkumpul menjadi satu: sukarela. Percaya atau tidak, hasrat yang telah menyatu itu akan membuka pintu keikhlasan. Sebuah jalan yang berakhir dengan: hanya Allah tempat kembali segala sesuatu — bahkan, ketika mereka ditakdirkan tidak lagi kembali ke tanah pangkuan sanak-kerabat. Seperti itulah haji dalam pengertiannya yang orisinil.

Rangkaian ibadahnya merupakan sebuah geladi resik: menjemput mati. Sepanjang sejarah haji, bekal dan kenderaan tidak menjadi keharusan. Ribuan jamaah haji dari Afrika, Yaman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya justru berangkat ke Mekkah dengan berjalan kaki. Mereka seperti musafir: transit dari satu tempat, ke tempat lainnya. Rambut mereka berdebu, pakaian mereka lusuh.

Tetapi, barangkali merekalah itu orang-orang yang sedang mengimani sebuah hadist yang diseru oleh Tuhan pada hari Arafah: “Hamba-hamba-Ku datang kepada-Ku dengan rambut kusut dan pakaian lusuh dari sudut-sudut negeri yang jauh. Berangkatlah, wahai, hamba-hamba-Ku, dengan ampunan-Ku atasmu.”

Di Indonesia, banyak orang beruntung yang juga naik haji tanpa mempersiapkan bekal. Ada yang beruntung karena ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi anggota pembimbing; ada yang dipilih oleh perusahaan ONH-Plus untuk menarik ‘konsumen’; ada yang menang perlombaan (MTQ); sampai-sampai ada yang berhaji karena mereka adalah penyelenggara bisnis haji.

Apakah mereka adalah orang yang mampu? Tentu saja. Tetapi, mungkin hari ini istilah ‘mampu’ perlu untuk di definisikan kembali — khususnya dalam hal ibadah. Manakah yang mabrur dari mereka yang mempersiapkan bekal atau yang diberi bekal? Yang berjalan kaki atau berkendara? Yang mendapat ratusan juta dari pembebasan lahan atau yang menabung puluhan tahun? Yang cepat tapi menipu atau yang lamban tapi jujur?

Sempurnanya haji tidak diukur dari cara memperoleh bekal. Tidak juga dari tempat tinggal, bahkan, sebanyak apa uang yang dimiliki. Haji adalah soal perjalanan ruhaniah yang membuka batok-batok kepala manusia dari segala macam hal duniawi yang melembaga.

Haji, adalah sebagaimana yang dituturkan penyair Pakistan, Muhammad Iqbal:

“Pahatlah kembali bingkai lamamu dan bangunlah diri yang baru — sebuah diri, yang benar-benar diri, tapi jika tidak, egomu hanya akan menjadi lingkaran gelap asap.”

Itu sebabnya, Imam Ja’far As-shadiq menegaskan ukuran keberhasilan seseorang yang mabrur dalam hajinya adalah ketika ia telah berhasil meruntuhkan sifat hewaniah dan menerapkan sifat-sifat rabbaniyah dalam hidupnya. Dan, tak ada satu pun yang berarti ketika telah berhadap-hadapanlah tubuh kita dengan Kakbah dalam sebuah kepasrahan total.

Kebahagiaan mengepung kita dalam bait-bait kalimat: “aku datang, aku datang, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah”.

Tidak Sekadar Menyembelih!

Salah satu ibadah yang tak terpisahkan dari rangkaian ibadah Haji adalah berkurban. Di Mina, pada hari penywembelihan kurban, turun ayat Bara’ah. Ayat ini berisi dekrit pembebasan dari ketergantungan kepada kaum musyrik. Ali bin Abi Thalib berdiri meyampaikan dekrit tersebut.

Keseluruhannya berisi, antara lain:

Pertama, orang musyrik tidak boleh mendekati Baitullah. Kedua, tidak boleh thawaf sambil telanjang. Ketiga, dan perjanjian harus dipenuhi. Ali juga membacakan ayat Bara’ah:

“Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Qs. 9:3)

Sepeninggal Nabi, tradisi ini terus dipelihara oleh para sahabat. Setiap musim haji, berbondong-bondong orang datang ke Mekkah untuk mengambil haknya. Konon, dekrit ini juga disebut sebagai ikrar suci: proklamasi kemerdekaan masyarakat Timur Tengah dari berbagai penindasan.

Di antara salah satu dari empat khalifah, Ustman bin Affan yang pernah menulis sebuah surat ke seluruh penjuru wilayah Islam pada waktu itu. Ia menghimbau kepada siapapun yang merasa telah diperbudak oleh para birokrat, agar dapat melaporkan perlakuan tersebut kepadanya. Tulis Ustman, “datanglah saat musim haji, agar aku engkau dapat mengambil hakmu dariku dan pejabat-pejabatku”

Para khalifah kala itu menyadari bahwa kurban tidak ‘sekadar’ menyembelih. Lebih dari itu, ia memiliki definisi: membebaskan manusia dari berbagai penindasan.

Musim haji internasional digunakan sebagai ajang pertemuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Bila ada yang merasa tertindas; diperlakukan semena-mena oleh para pejabat, maka pejabat tersebut akan diadili. Umat muslim merasa aman. Hampir tidak ada pemimpin di suatu daerah yang seenaknya berbuat tiran dan merobek entitas kemanusiaan. Berbeda jauh dengan yang terjadi saat ini. Tradisi tersebut hilang tak berbekas.

Tahun-tahun saling melepas, namun rentetan konflik di jantung peradaban Islam tidak pernah selesai. Hari ini, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah 1440H, puncak dari Ibadah Haji dan Kurban kita tetap saja diiringi tangis Muslim Palestina, Rohingnya, Sudan, Yaman, dan Suriah. Kita memperingati hari ini dengan “suka cita”, sedangkan umat Islam di sana memperingatinya dengan “duka cita”. Mereka, percayalah, saat ini sedang berlari ketakutan.

Para serdadu berwajah garang lengkap dengan senjata laras panjang sedang mengejar dan berusaha mencari tempat-tempat mereka bersembunyi. Sampai dengan saat ini, tak ada yang bisa memastikan berapa banyak korban yang tertelan genosida. Namun semua tahu idak sedikit nyawa yang berhamburan. Jalan-jalan diblokade tatkala mereka bersujud dan memohon untuk melintas perbatasan. Hak mereka dikunci rapat-rapat. Untuk bernapas dengan lega pun mereka harus berjuang setengah mati.

Barangkali inilah yang tersisa dari kurban kita: para petinggi negara Islam bersolek kemegahan, berhambur kekayaan. Mereka juga tak lupa untuk terus menegaskan: jamaah haji fokus saja ibadah, tak perlu mengurusi yang lain. Namun anjuran ini juga tak seratus persen benar. Dahulu jemaah haji ketika berkumpul; seringkali membicarakan situasi negaranya. Mereka amat kritis merespon perubahan zaman.

Itu sebabnya ketika kembali ke tempat asal, tidak jarang dari mereka yang menjadi pejuang kemerdekaan, membela yang lemah, dan melawan rezim yang diciptakan oleh pemimpin yang despotik.

Tentu saja pada ibadah Haji 1440H kali ini, kita mendapat kesempatan lagi untuk berkaca: sejauh mana tradisi ibadah haji dan kurban dalam Islam dimaknai sebagai ritual yang tidak bercerai dengan aspek sosial.

“Kesalihan spiritual,” sebagaimana ungkap A. Mustofa Bisri “harus berbanding lurus dengan kesalihan sosial”. Kurban, sebagai rangkaian ibadahnya juga tidak sekadar menyembelih hewan untuk memenuhi kewajiban. Lebih tinggi dari itu semua, kurban adalah rasa syukur. Ungkapannya dijelaskan lewat berbagi, lewat jalan kemanusiaan.