Penulis sempat mengulas tendensi yang menyebabkan adanya perbedaan kecenderungan dalam menentukan pilihan mushaf. Sebuah tendensi yang berimbas pada habit dan chemistry yang terbangun antara mushaf dan pembacanya, seolah-olah mushaf itu hidup dan dapat mengerti.

Dalam perspektif filologi, teks memang benar-benar ‘hidup’. Ia tidak sekadar diartikan dan diberi makna oleh pembacanya. Bukan itu yang kita bicarakan kali ini. Akan tetapi lebih kepada unsur tekstualnya. Ia tumbuh dengan dinamis, tidak statis. Demikian juga dengan Al-Qur’an.

Ketika membuka kembali sejarah-sejarah Al-Qur’an, kita akan mendapati bahwa Al-Qur’an diturunkan dalam proses-proses tertentu. Ia diturunkan, ditulis, dihimpun, dikodifikasikan ulang, dan di-‘modifikasi’ sedemikian rupa. Keseluruhan hal ini lah yang penulis sebut sebagai dinamika pertumbuhan ‘kehidupan’ teks Al-Qur’an.

Sebagai contoh, dalam proses penurunan Al-Qur’an, Nabi Muhammad Saw. awalnya merasa keberatan dengan ‘kondisi’ Al-Qur’an yang hanya menggunakan satu huruf (dialek) saja. Nabi kemudian tak henti-hentinya memohon melalui perantara Jibril untuk menambah dialek yang digunakan hingga menjadi 7 macam.

Dalam masa kepemimpinan ‘Utsman, ke tujuh dialek permintaan Nabi, kini justru menimbulkan problematika. Hampir saja umat dibuat terpecah karenanya. Kendati sejatinya, masalahnya bukan pada dialeknya, melainkan ketidaktahuan akan varian dialek yang ada. Al-Qur’an lantas dikodifikasi ulang ke dalam mushaf ‘baru’ yang hanya mengakomodir dialek Quraisy.

Di saat yang sama, Al-Qur’an juga memiliki wajah dan cara baca yang beragam, yang dikemudian hari dikenal dengan qira’ah. Sedikitnya ada tujuh wajah bacaan. Kodifikasi yang dilakukan ‘Utsman juga harus mempertimbangkan hal ini. Maka digunakan model penulisan yang berbeda dari pada biasanya, rasm ‘utsmany.

Pada perkembangan selanjutnya, rasm ‘utsmany nampaknya juga berpotensi memunculkan problematika, layaknya variasi dialek di masa sebelumnya. Kali ini giliran Abu al-Aswad al-Du’aly dan Khalil al-Farahidy yang melakukan terobosan terhadap naqth: pembubuhan tanda, baik titik pada huruf atau harakat baca, yang menghindarkan dari kesalahan baca.

Begitu seterusnya sampai didapati mushaf yang ada di tangan kita pada hari ini. Kesemuanya merupakan dinamika pertumbuhan kehidupan teks Al-Qur’an.

Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus ‘membayangkan’ dan lebih jauh mengenal secara personal biografi mushaf Al-Qur’an? Jawabannya, karena keseluruhan fase pertumbuhan ini mempunyai dampak terhadap fisik teks Al-Qur’an. Dan kesemuanya tidak mungkin diadopsi dalam satu produk mushaf saja.

Contoh sederhana sebagaimana dalam perbedaan wajah qira’ah. Dalam kondisi tertentu, perbedaan qira’ah ini mungkin dapat ter-cover dalam satu model penulisan, seperti ayat ketiga dari QS. Al-Fatihah yang berbunyi,

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

Imam ‘Ashim, ‘Ali Kisa’iy, Ya‘qub dan Khalaf membaca mad (panjang) huruf mim dari kata maliki, di saat imam-imam yang lain membaca pendek. Untuk mensiasati perbedaan ini, rasm mushaf kemudian melakukan kompromi dengan menghilangkan huruf alif setelah mim, dan menggantinya dengan tanda harakat berupa alif kecil yang ditempatkan di atas huruf mim. Sehingga, baik mereka yang mengikuti bacaan panjang dan pendek tetap terakomodir dalam satu penulisan teks.

Masalahnya, tidak semua perbedaan qira’ah dapat diperlakukan demikian. Dalam QS. Ali Imron ayat 133 yang berbunyi,

وَسَارِعُوْا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ

Imam Nafi‘, Ibn ‘Amir dan Abu Ja‘far justru membacanya dengan tanpa huruf waw di depan ayat, ketika imam-imam yang lain, termasuk yang banyak dianut masyarakat Indonesia, membacanya dengan waw. Satu mushaf saja tidak akan mungkin menghimpun perbedaan ini dalam satu penulisan. Mau tak mau, harus ada dua model mushaf untuk hal ini.

Sayangnya, di kebanyakan atau bahkan keseluruhan mushaf terbitan Indonesia catatan mengenai biografi mushaf ini tidak pernah disebutkan ‘secara utuh’ dalam setiap produknya. Rata-rata hanya pada tanda waqaf dan shifir yang digunakan di dalamnya. Padahal biografi mushaf setidaknya mencakup aspek qira’ah, rasm, naqth, dlabth dan tanda waqaf.

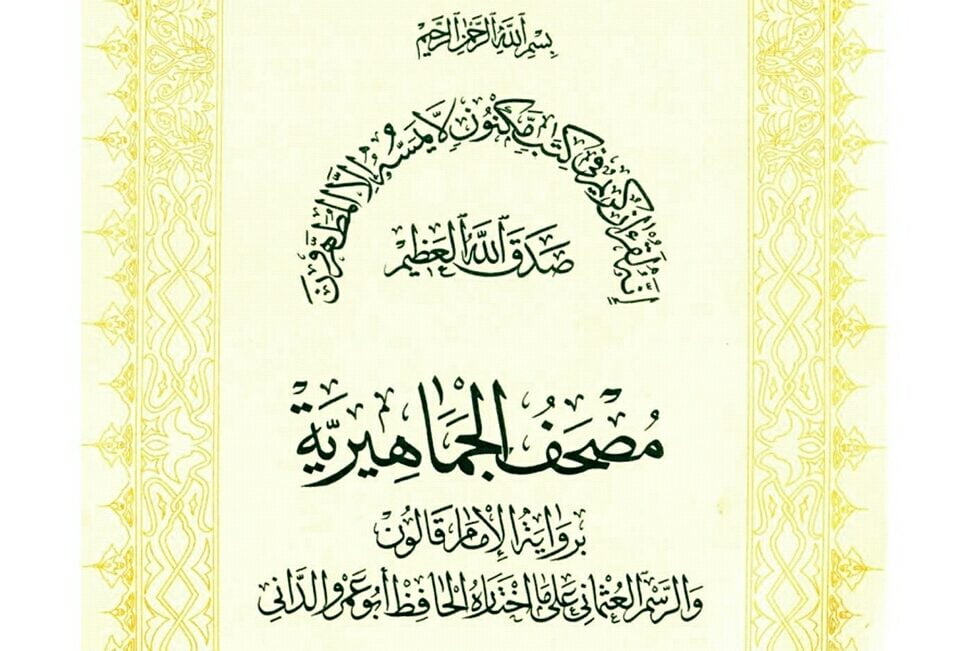

Berbeda misalnya dengan mushaf Madinah, terbitan Mujamma‘ Malik Fahd, atau mushaf Al-Jamahiriyyah Libya yang secara ekslusif memberikan resume biografi mushaf dalam sebuah catatan berjudul al-ta‘rif bi hadza al-mushaf atau deskripsi sebuah mushaf.

Deskripsi ini penting untuk dibaca dan diketahui sebagai upaya pengenalan terhadap mushaf yang akan kita miliki. Karena boleh jadi, karakter qira’ah, rasm, naqth, dlabth yang kita kehendaki tidak sesuai dengan apa yang tersedia di dalam mushaf.

Di samping itu, deskripsi mushaf juga penting bagi mereka yang ingin mencoba ‘suasana baru’ dalam bermushaf. Mempelajari keanekaragaman mushaf di seluruh dunia dengan berbagai karakteristik yang dimiliki masing-masing dari mereka. Wallahu a‘lam bi al-shawab.