Nama Fatimah binti Abdul Wahab Bugis mungkin tidak terkenal dan jarang disebut dalam khazanah intelektual ulama Nusantara, tetapi tokoh ini bisa dikatakan sebagai ulama perempuan pertama yang mengarang kitab fikih di Nusantara, yakni kitab Parukunan Besar. Selain itu, ia juga memiliki peran sentral dalam proses pendidikan kaum perempuan di bumi Kalimantan Selatan.

Fatimah binti Abdul Wahab Bugis atau bisa disebut Fatimah Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia merupakan cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama karismatik asal banjar yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam di semenanjung Malaya, terutama Kalimantan, Sumatera dan Thailand.

Fatimah kecil mendapatkan pendidikan dari kedua orangtuanya, Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Abdul Wahab Bugis (seorang ulama sekaligus putra Raja Bugis) serta ulama-ulama setempat. Karena terlahir dari keluarga ulama, ia mendapatkan privilege yang cukup mumpuni sehingga mampu menjadi sosok terdidik dan kemudian hari menggerakkan kaum perempuan.

Ada peristiwa menarik berkaitan dengan kedua orangtua Fatimah. Dikisahkan bahwa ketika berada di Makkah, Syekh Arsyad menikahkan Syarifah dengan Abdul Wahab, sahabat karibnya, secara mujbir. Namun ketika ia pulang ke Tanah Air, rupanya Fatimah telah dinikahkan oleh Sultan dengan ‘Utsman dan memiliki seorang anak bernama Muhammad As’ad.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebagaimana disebutkan Rahman dalam Biografi Agung Syeikh Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad melakukan perhitungan tanggal dengan ilmu falak guna menentukan pernikahan mana yang lebih awal. Hasilnya, pernikahan Syarifah dengan Abdul Wahab terjadi lebih dahulu dan diputuskan bahwa pernikahan Syarifah dengan ‘Utsman dibatalkan.

Kisah kehidupan Syarifah, sang ibunda Fatimah, menggambarkan bagaimana perempuan kala itu masih sulit menentukan nasibnya, termasuk soal pernikahan. Hal serupa dirasakan oleh Fatimah di mana ia hanya mendapatkan pendidikan di kampung halamannya, kontras dengan kaum lelaki yang banyak menimba ilmu ke Timur Tengah, kiblat keilmuan Islam di masanya.

Kendati demikian, bukan berarti Fatimah Al-Banjari kalah atau tertinggal dari kaum lelaki pada masanya pada aspek keilmuan maupun pergerakan. Atas arahan kakeknya, Fatimah tampil sebagai pendidik mumpuni, khususnya bagi kaum perempuan, mulai dari baca tulis, membaca Al-Qur’an, pelajaran agama hingga bahasa Arab.

Fatimah Al-Banjari sangat gigih dalam perjuangan mengajar kaum perempuan. Hal ini dikisahkan oleh Ahmad Basuni dalam Djiwa Jang Besar: M. Arsjad Bandjar Surgi Hadji Basar Kalampayan dengan ungkapan:

“Kakaknja (Muhammad As’ad) duduk mengadjar, maka iapun dengan persetudjuan kakeknja duduk pula mengadjar. Kakaknja menjdadi guru, iapun mendjadi guru pula. Kakakjda disebut mu’allim, ia mu’allimat. Kakaknja ustaz, ia ustazah.

Djika kakakjna merupakan sajap kanan dalam usaha penjiaran agama dewasa itu, adalah ia mendjadi sajap kirinja. Kakaknja turut menggerakkan semangat beragama dalam kalbu pihak laki-laki, maka ia menjadarkan rasa beragama dari kaumnja perempuan.”

Dari kutipan di atas, tergambar bagaimana semangat dan kegigihan Fatimah Al-Banjari dalam mendidik kaum perempuan, khususnya mengenai ilmu agama. Ia menjadi sosok terdepan untuk mencerdaskan mereka.

Posisinya sebanding dengan kakaknya Muhammad As’ad sebagai guru, muallim, dan ustaz. Keduanya ibarat sayap kanan dan sayap kiri seekor burung pembawa ilmu.

Bisa dikatakan bahwa saat itu Fatimah Al-Banjari menjadi salah satu dari jajaran intelektual ulama yang tanggung bersama saudara tirinya, Muhammad As’ad, yang kemudian hari menjadi mufti pertama Kesultanan Banjar, salah satu institusi keagamaan di lingkungan kerajaan yang dibentuk atas usulan diplomatis Muhammad Arsyad al-Banjari.

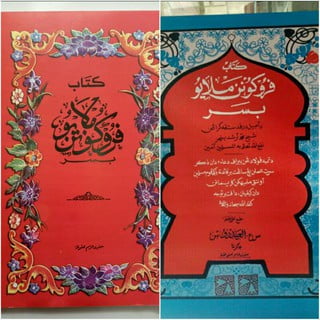

Kitab Parukunan Besar

Dari segi keilmuan, Fatimah Al-Banjari sangat dipengaruhi oleh kakeknya syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ayahnya Abdul Wahab Bugis. Kedua tokoh inilah yang mewarnai khazanah pengetahuannya. Bahkan disebutkan bahwa Ia telah mengarang satu buku berjudul “Parukunan Besar” yang bersumber dari catatan-catatan pembelajarannya dengan sang kakek.

Kitab “Parukunan Besar” diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an, beberapa tahun setelah Syekh Arsyad Al-Banjari wafat (1812 M). Secara umum, kitab ini membahas tema-tema fikih yang serupa dengan isi kitab Sabilal Muhtadin. Menurut Abu Daudi dalam tulisannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Tuan Haji Besar, kitab ini merupakan himpunan pendapat-pendapat beliau.

Namun sungguh disayangkan, nama kitab “Parukunan Besar” ketika disebarluaskan diganti dengan judul Parukunan Jamaluddin dan disandarkan kepada paman Fatimah Al-Banjari, yakni Jamaluddin yang menggantikan Muhammad As’ad sebagai mufti kesultanan. Fatimah Al-Banjari tidak diatribusi namanya sebagai penulis kitab.

Informasi tentang kitab Parukunan Jamaluddin ditulis oleh Fatimah Al-Banjari baru diketahui berdasarkan keterangan sejarah dan tradisi lisan masyarakat Banjar (oral tradition) serta penjelasan beberapa tokoh yang dapat dipercaya, terutama Abu Daudi. Dari pernyataan mereka dapat disimpulkan Parukunan Jamaluddin benar-benar karya Fatimah Al-Banjari.

Yang menjadi pertanyaan para sejarawan adalah kenapa kitab Parukunan ini disandarkan kepada Jamaluddin, bukan kepada penulis aslinya, Fatimah Al-Banjari. Ada beberapa pendapat berkenaan permasalahan tersebut, namun yang paling mungkin adalah disebabkan oleh faktor sosial-politik masyarakat Muslim pada masa Kesultanan Banjar.

Menurut Muhammad Ramli dalam tulisannya, Fatimah: Perempuan Pengarang Kitab Kuning dari Banjar setidaknya ada dua alasan utama mengapa peristiwa itu terjadi, yakni: Pertama, pihak kerajaan di masa itu hanya mengakui otoritas ilmu keislaman yang dipegang oleh Mufti Kerajaan, yakni Jamaluddin, terutama jika itu diperuntukkan bagi masyarakat luas.

Alasan kedua adalah Fatimah Al-Banjari berlindung di balik nama pamannya agar kitab ini lebih mudah diterima oleh Kesultanan dan masyarakat pada umumnya. Sebab kala itu, secara konstruksi sosial otoritas tertinggi, baik berkenaan keilmuan, kepemimpinan maupun kenegaraan, harus dikusai oleh kaum laki-laki.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan utamanya adalah karena penerbitan kitab era itu didominasi oleh kaum lelaki, sehingga kitab karangan Fatimah Al-Banjari terkesan tabu dan mungkin akan sulit diterima masyarakat. Akhirnya, kitab Parukunan disandarkan kepada Jamaluddin yang berposisi sebagai Mufti kerajaan sekaligus penulis kitab Bulugh al-Maram fi Takhalluf al-Muafiq fi al-Qiyam.

Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, Parukunan Jamaluddin menjadi kitab kuning pertama karya ulama perempuan Nusantara yang mendunia, karena digunakan di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Kamboja dan Burma. Setidaknya ada empat negara yang telah menerbitkan kitab ini, yakni Makkah, Singapura, India dan Indonesia.

Dari kisah hidup Fatimah Al-Banjari dan kitab Parukunan-nya, kita dapat mengetahui bahwa penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran intelektual ulama Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan.

Fatimah Al-Banjari hanya satu gambaran dari sekian banyak perjuangan kaum perempuan yang terlupakan dan belum terkuak sejarahnya hingga sekarang. Wallahu a’lam.