“Catatan Jean Pierre Mohen dalam Megaliths: Stones of Memory mengingatkan kita kembali pada sebentang tradisi dan bentuk-bentuk praktik kebudayaan yang dicirikan oleh pelibatan monumen atau struktur yang tersusun dari batu-batu besar (megalit) sebagai penciri utamanya,” ujar Nyai Surti.

“Meskipun biasa dikaitkan dengan masa pra-sejarah, tradisi megalitik tidak mengacu pada suatu era peradaban tertentu, namun lebih merupakan bentuk ekspresi yang berkembang karena adanya kepercayaan akan kekuatan magis atau non-fisik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya di sekitarnya.” Lanjut Nyai Surti.

“Maksudnya, Nyai. Kok moro-moro ngobrol soal itu, Nyai?” tanya saya memberanikan diri.

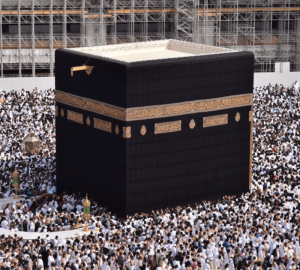

“Saya teringat, saat ini momen-momen dimana orang-orang berbondong berangkat ke tanah suci Mekkah yang nyatanya mereka mendatangi batu-batu–cagar budaya itu. Artinya kan sama saja dengan menjaga batu megalitikum itu.” Jabar Nyai Surti.

“Maksud, Nyai?” Saya kaget.

“Bukannya mereka beribadah, Nyai?” lanjut Saya.

“Yang bilang ngebajak sawah, siapa? Dasar wedhus!” Nyai Surti menimpali.

“Ampun, Nyai,” respon saya sembari membuatkan kopi jahe pahit kesukaannya.

“Ka’bah itu batu (cagar budaya), hijr Isma’il itu batu, Maqom Ibrahim itu batu, Jabal Rahmah itu batu. Hampir semua media dalam ibadah haji itu batu. Batu-batu itu semua penanda. Pun secara tekstual praktek haji tak lepas dari peranan batu sebagai sarana dalam pelaksanaannya maupun sarana sebagai representai aktualisasi nilai spritual. Megalitikum juga demikian. Tak ada bedanya,” terang Nyai Surti

“Megalitikum kan tidak ada dalam ajaran agama, Nyai?” Saya semakin penasaran.

“Yang bicara agama siapa? Dasar kuping kebelenger!

Dalam di batu-batu itu ada sebentang perjalanan mendalam yang melahirkan peradaban luar biasa. Bukan Batunya. Kalau batunya ya mati, kayak otakmu itu. Dasar goblok.” Nyai Surti tak senyum sedikit pun.

“Tidak paham, Nyai.” Jawab saya.

“Nilai-nilai hidup yang ada di dalamnya. Batu itu menjelaskan letak kejadian yang perlu diingat dan dipetik pelajaran. Baik atau pun buruk. Dengan batu yang dalam kondisi mati secara kasat mata itu ada nilai kehidupan.

Maka dalam teks suci–Alquran siapapun yang berkehendak untuk mengubah, merusak, apalagi membantai batu-batu (penanda), ialah manusia perusak (Arrum: 41)– dhoharol fasaadi fil barri wal bahri bimaa kasabat aidinnas. Jelas?” Nyai surti meninggi.

“Berarti batu megalitikum yang merupakan cagar budaya itu juga wajib dijaga ya, Nyai?” Saya mencoba kritis.

“Bukan cuma dijaga, tolol. Hidupkan nilai-nilai luhur dari perjalanan dan terlibatnya batu itu. Sekali lagi, batu-batu itu menjelaskan nilai hidup, menjalankan dan pempertahankannya.

….Batu itu menjelaskan adanya relasi berbagi dengan sesama, hidup-menghidupi, mejaga kelestarian alam, dan melatih nurani dalam diri untuk menjaga dan menyelamatkan seluruh ciptaan. Bayangkan saja jika nisan mbahmu dibantai orang, bagaimana reaksimu? Paham?” Nyai Surti meninggi.

“Iya sih, Nyai. Oh iya, sebenarnya intisari berhaji itu, apa, Nyai? Bukan kah dalam pelaksanaannya juga banyak menggunakan batu sebagai medianya, Nyai?

“Yang saya bacoti ke ndasmu dari tadi itu kamu kira apa? Dasar kepalamu yang batu!” Nyai Surti menggebrak meja.

“Ampun, Nyai.” Saya tak berani bergerak sesikit pun.

“Ompan-ampun. Lalu kapan kamu yang mau nyantol dengan omongan saya? Kapan? Kapan?” Nyai surti melotot, nunjuk-nijuk jidat saya. Saya dengan posisi yang sama–tak berkutik sedikit pun.

“Ibadah haji perihal jembatan yang mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia. Sungguh sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, bertemu dengan saudara-saudara yang beraneka warna kulit, aneka bentuk tubuh, bahkan aneka tipologi peribadatan.

…Semuanya menyebut nama Tuhan, melangkah, bercucuran keringat, bersimbah peluh, tapi semuanya begitu bersemangat. Andaikata kita khusyuk merenungkan, itulah salah satu bukti betapa agung dan hebat pengaruh kanjeng nabi Muhammad. Ribuan tahun lewat, ribuan kilometer tembus, bahkan sampai kepada kita (Muslim-Indonesia).”

“Ibadah haji adalah aktualisasi pembuktian semangat ukhuwah, tidak hanya dalam bentuk jiwa, tapi juga raga karena telah dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat, maksud dan tujuan yang sama, bacaan yang sama hingga pakaian ihram yang sama, tak ada perbedaan suku, ras, warna kulit, bahasa, pangkat, kedudukan dan sebagainya, semua harus menunaikan ibadah haji dengan ketentuan-ketentuan yang sama.

Dari semangat ukhuwah ini, kaum muslimin seharusnya semakin menyadari bahwa seorang haji semestinya lebih hebat semangat ukhuwah dalam upaya menjalankan nilai-nilai luhur agama islam (selamat dan menyelamatkan).”

“Maka perjalanan haji tak belaka ibadah fisik, bukan semata pahala-pahala yang dijanjikan. Ia perihal ketulusan dan keterpanggilan untuk berprilaku melindungi, menyatakan ketakberdayaan diri dengan sehelai kain agar sekitar dapat diterka dan diberikan perlindungan. Pun ia tak semata status sosial yang sekedar dibawa dan diecer sebagaimana dagangan asongan.”

“Pun Perjalanan suci itu hendaknya tersirat makna yang menumbuhkan keterpanggilan untuk membuka risalah nilai dari para (nabi-nabi) pendahulu.

…Sebagaimana Ismail dengan hijr Isma’ilnya (bekas tempat bermainnya Nabi Isma’il), Ibrahim dengan maqom ibrahimnya (batu bekas telapak kaki Ibrahim), Adam dengan jabal rahmahnya, yang semuanya mampu direvitalisasi, direposisi, dan direaktualisasikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak dan penabur kasih sayang bagi segala ciptaan.” Nyai Surti menyeruput kopi jahe pahit kesukaannya.

“Oh, iya iya siap, Nyai.” Jawab saya.

“Hanya dengan penanda-penanda (batu, monumen, budaya, adat istiadat, dan lain lain) itulah kita mampu merawat khazanah-khazanah yang terkandung dalam perjalanan-perjalanan para pendahulu.

Maka konsep menjaga tradisi lama–Al muhafadhotu ‘Alaa Qodimissholih Wal Ahdzu Bil Jadidil Ashlah sangat penting untuk dijadikan pegangan. Dan ini menjadi pegangan kuat didalam tradisi Nahdlatul Ulama. Sebab bagaimana mungkin kita mampu tetap tersambung dengan para pendahulu (nabi-nabi), jika jejak-jejaknya hilang dan ditiadakan. Pelajari, gali, dan aktualisasikan dalam keseharianmu.” Nyai Surti mulai redam.

“Maka sekali lagi, pesan saya, menjaga dan menyelamatkan batu-batu megalitikum–cagar budaya yang prasejarah itu sama saja dengan menyelamatkan tradisi haji–tak semata mati-matian membela batu(nya). Kita sedang belajar mencintai dan merawat perjalanan luhur, nilai, khazanah, dan keotentikan nilai yang tak semata murah dan sekedar selesai dengan nominal-nominal yang diperjualbelikan. Jelas?” Nyai Surti menutup perbincangannya.

“Enggeh siap, Nyai. Saya paham! Swndiko dawuh, Nyai” jawab saya.

“Nah, bagus. Orang tolol sepertimu itu harus belajar paham. Otak kok kebangetan. Dasar! Buku Megaliths: stones of memory karya Jean Pierre Mohen ini baca!”

Nyai Surti melemparkan buku lalu bergegas masuk ke ruang semedinya. Saya ditinggal sendirian di ruang tamu yang beraroma kemenyan arab kesukaannya.

Padepokan Nyai Surti, 27 Juli 2019