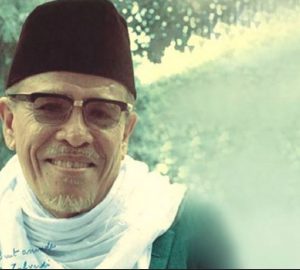

Kalau ada seorang cendekiawan, ulama, sekaligus sastrawan dari Indonesia yang memiliki keistimewaan luar biasa, maka itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias HAMKA, pengarang paling produktif asal Sumatera Barat yang karyanya tidak pernah lekang oleh waktu dan mencakup segala genre; buku ilmiah, novel, dan bahkan tafsir Alquran. Ia dikenal dengan “Buya”, panggilan khas kiai dalam adat Minangkabau.

Lahir 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Sumatera Barat, saat Indonesia berada di bawah cengkeraman kolonial, membuat Buya Hamka memiliki jiwa pejuang. Bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), ia bergerilya menyusuri hutan pegunungan Sumatera Barat menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, ia boyong ke Jakarta. Beberapa jabatan penting pernah diamanahkan kepadanya.

Selain pernah mendapat mandat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, Buya Hamka juga mendapat dua gelar doktor kehormatan (HC) sekaligus; dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Sementara gelar guru besar dikukuhkan oleh Universitas Moestopo, Jakarta. Terjun politik melalui Masyumi, lalu mengabdikan hidupnya di Muhammadiyah. Sementara di MUI, ia mengundurkan diri pada 19 Mei 1981.

Produktivitas Buya Hamka tidak lagi perlu diperdebatkan. Mulai karya sastra, seperti novel Layla Majnun (1932), Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936), dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), karya ilmiah seperti Revolusi Agama (1946) dan Hak Asasi Manusia Dipandang dari Segi Islam (1968), majalah, bahkan hingga autobiografi seperti Empat Bulan di Amerika (1953, dua jilid) serta 72 karya lainnya, termasuk Tafsir Al-Azhar.

“Beda tempat beda pula orangnya, meski dengan rekam jejak yang sama.” Mungkin itu ungkapan yang pas untuk fenomena historis yang menakjubkan ini. Jika di Indonesia ada Buya Hamka, lain pula halnya dengan India. Negara di mana dulu Islam sempat berkuasa, melalui Kesultanan Mughal (1526-1857), itu melahirkan banyak cendekiawan Muslim, seperti Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) dan Sayyid Amir ‘Ali (w. 1928).

Tetapi dua cendekiawan disebut barusan merupakan tokoh pembaharu Islam di India, pasca runtuhnya Kesultanan Mughal dan masuknya kolonialisme Inggris. Keduanya berusaha merespons modernitas dan mendamaikannya dengan Islam itu sendiri. Tujuannya jelas, untuk mempertahankan Islam. Ditempuhlah tajdid, sesuatu yang tidak dilakukan Hasan Khan, yang justru berusaha mempertahankan Islam dengan berpijak terhadap tradisi.

Nama nasabnya Abu Thayyib Muhammad Shiddiq ibn Hasan ibn Luthf Allah al-Bukhari al-Qannauji. Ia lahir di Berlhi pada 14 Oktober 1832, dan meninggal di Bhopal pada tahun 1890 dalam usia 59 tahun. Jika seorang Hamka, sebab kemapanan karir intelektualnya, mendapat gelar Buya, maka Hasan Khan juga memiliki beberapa gelar yaitu Khan, Nawwab, Amir, Mulk, Ajah, dan Bahadur, gelar kehormatan dalam adat India.

Hasan Khan menjadi santri kelana di usia relatif muda, 21 tahun. Ia pergi ke Delhi, berguru kepada Shadr al-Din Khan. Setelah itu berlanjut ke Bhopal, dan di sanalah ia dipercaya untuk mendidik cucu-cucu Jamal al-Din al-Shadiqi al-Dahlawi, sang Perdana Menteri. Namun beberapa hal memaksa Hasan Khan untuk berlanjut ke Tonk, sebelum kembali lagi ke Bhopal untuk kedua kalinya dan menetap di sana.

Tahun 1276, al-Dahlawi lantas menikahkan Hasan Khan dengan putri sulungnya, Zakiyyah Begum. Karir intelektual Hasan Khan pun memasuki momen penting. Sebagaimana Buya Hamka, ia kini menjadi bagian dari kepemerintahan. Pengaruhnya meluas. Yahya ibn Muhammad ibn Hasan al-Hazimi dan Nu‘man Khayr al-Din al-Alusi masing-masing berasal dari ‘Adn dan Baghdad yang mendapat ijazah langsung darinya.

Jika Buya Hamka merupakan seorang Azharian sejati, bahkan tafsirnya diberi nama Tafsir Al-Azhar, Hasan Khan juga memiliki relasi Timur Tengah yang oleh Claudia Preckel disebut sebagai ‘The Yemen Connection’. Itu kesamaan pertama antara Buya Hamka dan Hasan Khan. Keduanya sama-sama memiliki iklim keilmuan bangsa Arab, yang memiliki dampak berarti terhadap karakteristik konkret setiap pemikirannya.

Saat menjalani amanah sebagai ketua MUI, Buya Hamka menyadari betul bahwa segala tindakannya senantiasa akan dipandang secara politis. Tetapi ia tidak berkompromi, dan ketika Menteri Agama mendesak dirinya mencabut fatwa haram perayaan Natal bersama bagi umat Islam, ia justru memilih mundur dari jabatan. Hal yang sama dilakukan Hasan Khan, ketika ia harus rela meletakkan segala gelar kehormatan miliknya.

Berada di bawah cengkeraman imperialisme Inggris tidak membuat Hasan Khan kooperatif dengan tindakan kolonial. Sebagai cendekia tradisionalis, ia memobilisasi massa untuk melakukan perlawan terhadap tindakan represif Inggris. Akhirnya karya Hasan Khan tercegat di percetakan. Bahkan ketika hendak meninggal, ia masih sempat bertanya perihal karyanya, Maqâlât al-Ihsân, sudah terbit atau masih di percetakan.

Persamaan kedua Hasan Khan dan Buya Hamka dapat kita tilik dari karyanya. Hasan Khan tergolong penulis prolifik, karyanya mencapai 222 buah dalam berbagai keilmuan, baik di buku (al-kitâb) maupun artikel (al-maqâlah). Dalam berbagai bahasa pula. Sebanyak 54 buku di antaranya menggunakan pengantar bahasa Arab, mencakup bidang tafsir, hadis, teologi, ushul fikih, bahasa-sastra, sejarah, akhlak, serta logika (manthiq).

Masjid Al-Azhar Buya Hamka rutin dengan kajian tafsir, yang sekaligus mejadi cikal bakal Tafsir Al-Azhar, kendati belum terbukukan. Pun demikian dengan Hasan Khan. Ia mendakwahkan al-Qur’an secara verbal, namun bukan di masjid, melainkan di kursi kepemerintahannya. Tafsir Fath al-Bayan fî Maqashid al-Qur’an sebanyak 15 jilid adalah bukti nyata dari keseriusannya dalam disiplin ilmu al-Qur’an.

Yang terpenting dicatat, dan barangkali ini menjadi persamaan ketiga Hasan Khan dengan Buya Hamka, adalah bahwa keduanya sama-sama pernah mendekam di penjara. Apa yang dialami Buya Hamka, difitnah lalu dihukum tanpa alasan yang jelas, seperti diceritakan sendiri dalam kata pengantar tafsirnya, juga pernah dialami Hasan Khan. Dua karyanya dituduh memprovokasi munculnya jihâd melawan Inggris.

Intrik kejam politik menempatkan Hasan Khan juga tertuduh telah mengajarkan pemikiran Wahabi, menyerang Begum dan mengambil alih kekuasaan, nepotisme, dan menciptakan percekcokan antara istrinya, Syah Jahan Begum dengan Putri Sulthan Jahan Begum. Ia pun dipenjara di Nur Mahal, dan tidak mau bertemu Begum di siang hari, namun meminta izin untuk menghabiskan malam dengannya di Taj Mahal.

Setelah delapan bulan hukuman, Begum percaya bahwa suaminya tidak bersalah. Dalam proses birokrasi yang alot, akhirnya Hasan Khan bebas dari penjara. Tetapi masa bebas itu tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Sekitar dua tahun setelahnya, yakni tahun 29 Jumadil Akhir 1307/1890, sakitnya semakin parah dan menyebabkan kewafatannya. Nahasnya, pencekalan terhadap karyanya belum seutuhnya berhenti.

Baik Buya Hamka maupun Hasan Khan, adalah bagian dari kekayaan khazanah intelektual Muslim yang selaiknya diapresiasi. Keduanya memiliki banyak kesamaan rekam jejak, meski juga berbeda dalam beberapa hal. Seperti, umpamanya, Buya Hamka menyelesaikan tafsirnya justru ketika ia di dalam penjara, sementara dalam konteks Hasan Khan, karyanyalah yang menyebabkan ia mendekam di penjara.

Keduanya menjadi ikon dari alotnya pertikaian politik yang merambat ke dalam dunia keilmuan. Bahwa pemikiran yang dianggap represif, seberapa pun benarnya, akan kalah secara politis. Yang semestinya kita tiru adalah kokohnya jihad intelektual para cendekiawan tersebut. Buya Hamka yang karyanya tidak pernah lekang oleh zaman, dengan Hasan Khan yang prolifik, dan sama-sama punya karya monumental berupa tafsir.

Hasan Khan adalah sosok Buya Hamka yang dimiliki India, meski secara usia lebih sepuh Hasan Khan. Sama-sama hidup di era transisi dari klasik menuju modern pemikiran Islam, adaptasi keduanya menjadi representasi kematangan intelektual. Selanjutnya, tugas kita adalah melahirkan Buya Hamka baru, Hasan Khan baru, yang selain loyal kepada tanah air, juga loyal terhadap kemaslahatan bersama umat Islam itu sendiri.