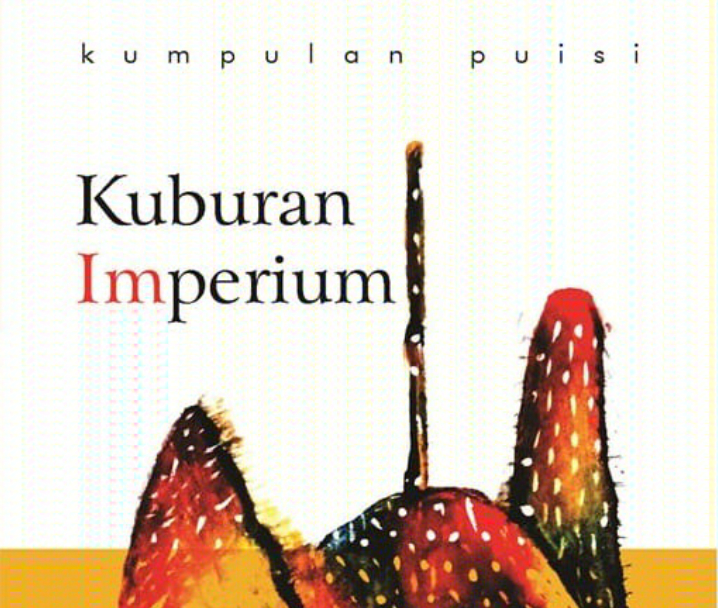

Judul : Imperium Kuburan

Pengarang: Binhad Nurrohmat

Penerbit : Diva Press

Cetakan : Pertama, September 2019

Tebal : 120 halaman

ISBN : 978-602-391-767-9

Setiap mendengar kata kuburan, yang berkelebat dalam ingatan kita adalah tentang nisan, gundukan tanah, kijing, kembang, atau nuansa horor yang memunculkan beragam cerita seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan sebangsanya. Kuburan seolah bayang-bayang kelam akan sebuah ruang masa depan. Anggapan demikian tidak salah. Lumrah adanya.

Sementara kata imperium, ruang pikir kita tentu tertuju pada kerajaan-kerajaan agung di masa lampau, beserta kaisar-kaisarnya. Sebut saja imperium Romawi dengan Caesar-nya, imperium Turki Ottoman dengan Suleiman I, imperium Umayyah dengan Umar bin Abdul Aziz, imperium Abbasiyah dengan Harun Al-Rashid, hingga imperium di bumi nusantara seperti Sriwijaya dengan Balaputradewa dan Majapahit dengan Hayam Wuruk. Sebuah kedigdayaan beberapa ratus tahun lampau yang dianggap kenangan yang maha.

Sebagai sebuah puisi, buku ini merupakan tawaran lain sebentuk kontemplasi akan makna kubur dan kuburan. Sebuah ruang meditatif pada yang fana dan tak hendak melepas yang baka. Simak puisi “Kuburan Bahasa” (hal. 17), penyair berkata: //Bahasa tak terkuburkan di dalam kamus/dan tata bahasa. Bahasa tak bisa bunuh diri/melompat ke jurang makna. Bahasa akan/membusuk di dalam pikiran yang mati.//Tanpa sungkawa/dan upacara penguburan.//

Puisi ini seolah menjadi kredo penyair tentang hakikat bahasa, yang pada intinya, bahasa akan terus hidup dan berlangsung selama pikiran manusia juga hidup. Bilamana pikiran manusia tidak berfungsi sebagaimana mestinya alias mati, nasib bahasa pun tidak akan berbeda.

Permenungan lain tentang kehidupan tersirat dalam puisi “Ludruk di Sekitar Masjid Mancar”. Penyair berujar, //Tak ada yang bisa serupa hari kemarin/yang kemarin pada masa-masa kemudian/manusia tak tergantikan yang lain meski/kelahiran dan kematian datang berulang.//

Lihat juga puisi “Peringatan Haul Kesekian” berikut: //Kematian menjadi masa depan semua orang/dan tak berlalu dari arah kesedihan./Masa depan seperti monster di ujung jalan/dan semua orang tak bisa pergi ke arah lain.//

Keduanya, jika ditelisik, seolah pantulan surah Al-‘Ashr (103:1-3), yang artinya kurang lebih: “Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

Bahwasanya kehidupan adalah sekali seumur hidup, ia tidak bisa diulang kembali dan juga tidak bisa dijujug, sehingga kesempatan yang hanya satu kali itu sepatutnya kita isi dengan perbuatan atau hal-hal yang baik dan penuh kebajikan supaya kita, manusia, tidak menjadi orang-orang yang merugi, di hari ini atau di hari depan.

Pertanyaan-pertanyaan falsafah tak urung muncul dalam puisi ini: //Apakah kamu tidak sembahyang, Tuan?/Orang di simpang kiri juga hamba Tuhan.// (hal. 46). Semacam pembelaan bahwa orang-orang kiri (komunis dan sebangsanya) tidak semuanya tidak beragama atau percaya Tuhan.

Atau simak pula: //Tujuh jenderal akan diculik sebelum subuh/Haruskah darah untuk harapan terengkuh?// adalah cara penyair mempertanyakan apakah kekuasaan dan kehormatan mesti diraih dengan membunuh dan mengorbankan orang lain—dalam puisi ini jelas menyiratkan tujuh jenderal korban pembantaian peristiwa G30S di Lubang Buaya.

Buku puisi kelima Binhad ini tidak hanya berkisah tentang kuburan semata. Lebih luas dari itu. Tentang kontemplasi, kemanusiaan, hubungan manusia dengan Tuhan, perjalanan manusia, kematian, waktu, hingga kisah tentang John Lennon, penyair-penyair di Indonesia seperti Chairil Anwar dan Widji Thukul, para jenderal korban Gestapu, orang-orang kiri, hingga para kiai. Yang fana dan yang papa.

Buku yang lahir cukup lama setelah Kwatrin Ringin Contong (2014) ini dibagi menjadi lima bagian (situs). Setiap situs menggambarkan sebuah tematik, perasaan, hingga kesejarahan. Jika memahami puisi-puisi ini kita merasa kurang jelas dan berloncatan, tentu kita harus membacanya dengan tenang dan tanpa banyak pertanyaan. Oleh karena itu, pembabakan buku ini adalah salah satu upaya penyair untuk memudahkan pembaca memahami tema dan isi puisi-puisi yang ditulisnya.

Selain itu, jika diperhatikan dengan saksama, tipografi puisi-puisi Binhad dalam buku ini rata kanan dan terdiri dari empat bait, meski kebanyakan berbentuk kwatrin. Tentu hal ini mengisyaratkan bahwa puisi-puisi Binhad telah banyak terpengaruh syair-syair kitab-kitab ulama salaf (kitab kuning), yang memang kesehariannya akrab dengan hal-hal demikian, baik dari segi bentuk, bunyi, dan isinya.

Tidak hanya itu, Binhad juga begitu memerhatikan fungsi bunyi kalimat agar terdengar ritmis ketika dibaca, sehingga puisi-puisinya menjelma sebuah musikalitas bunyi yang merdu meski tidak bisa dikatakan sendu.

Membaca Kuburan Imperium mengingatkan kita kembali akan definisi manusia dan menjadi manusia. Bahwa sebagai manusia kita tidak akan bisa melampaui hasrat dan nafsu dalam diri.

Bahwa penglihatan kita terbatasi oleh ruang sehingga hanya mampu melihat sesuatu dan dunia yang kasat mata. Bahwa tubuh dan usia adalah fana, tidak kekal, akan punah, dan liang lahad adalah tempat akhir sejarah kita sebagai manusia (Bekas Manusia, hal. 21).

Membaca buku puisi Binhad ini, kita diingatkan lagi bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nya pula kita akan kembali. Bahwa kematian telah menjadi masa depan semua orang. Bahwa itu keniscayaan.